社会学がパブリックエネミー化しているという話が流れてきてまあ無理からぬ話だなとは思いつつ、なぜそうなるのかといえば「社会を良くしよう」とする人々がなぜか社会学にやってくるから、という話を前に読んだなあと思い出していた。

どこで読んだのかはもう覚えてないが、まあ実際「社会学者」を名乗る人々の言動を見てたら、なるほどこういう人々が社会学にやってきてパブリックエネミー化したんだなというのが伝わってくるものである。

社会学だけではないが、学問の役割は「社会を良くすること」などではぜんぜんない。「いますぐ役立つなにか」のための活動ではないのである。だから余裕がなくなると政府も国民も企業も研究にお金を使わなくなる。

以前にも書いたが、学問とは「人間とはなにか」「世界とはなにか」「我々はどこから来てどこへ行くのか」という3つの根源的問いに対する人類の挑戦なのである。すべての学問はこの3つの問いに答えるための布石なのだ。

この挑戦の中で生み出した知識を実際に生活の役に立つものに変換するのは発明家の役割だ。もちろん発明家も研究者も被っている領域もあるしどちらも兼ね備えてる人もいるが、基本的にはそういう役割分担なのである。

別にアカデミアなどきれいな世界でもなんでもないことはニュースを見ていたってわかる。不正な研究や怪しい研究も山程ある世界だし、最近も若手研究者を潰す学者が告発されたことが話題だった。

こういう話は学生時代にも聞いたことがある。他の同分野の研究者を潰しまくってたので日本ではその分野の研究が遅れてしまってて困ってるというのを講義の最中に漏らしてくれた教員がいたのである。そんなことを学生の前で喋ってしまうくらいなのだから、この手の「公然の秘密」はありふれた話なのだろう。

だから学問では査読などを通して相互にチェックするなどして、その生み出された知識の確からしさ、エビデンスレベルを高めるようにしているのだろう。

ところが「社会を良くしたい」と考えてる人たちは恣意的な引用や不利なデータは隠すなどを駆使して、各人が描く「良い社会」を実現しようとする。

その危険性についてまったく思いも至らないのは、共産主義の反省がないとも言える。

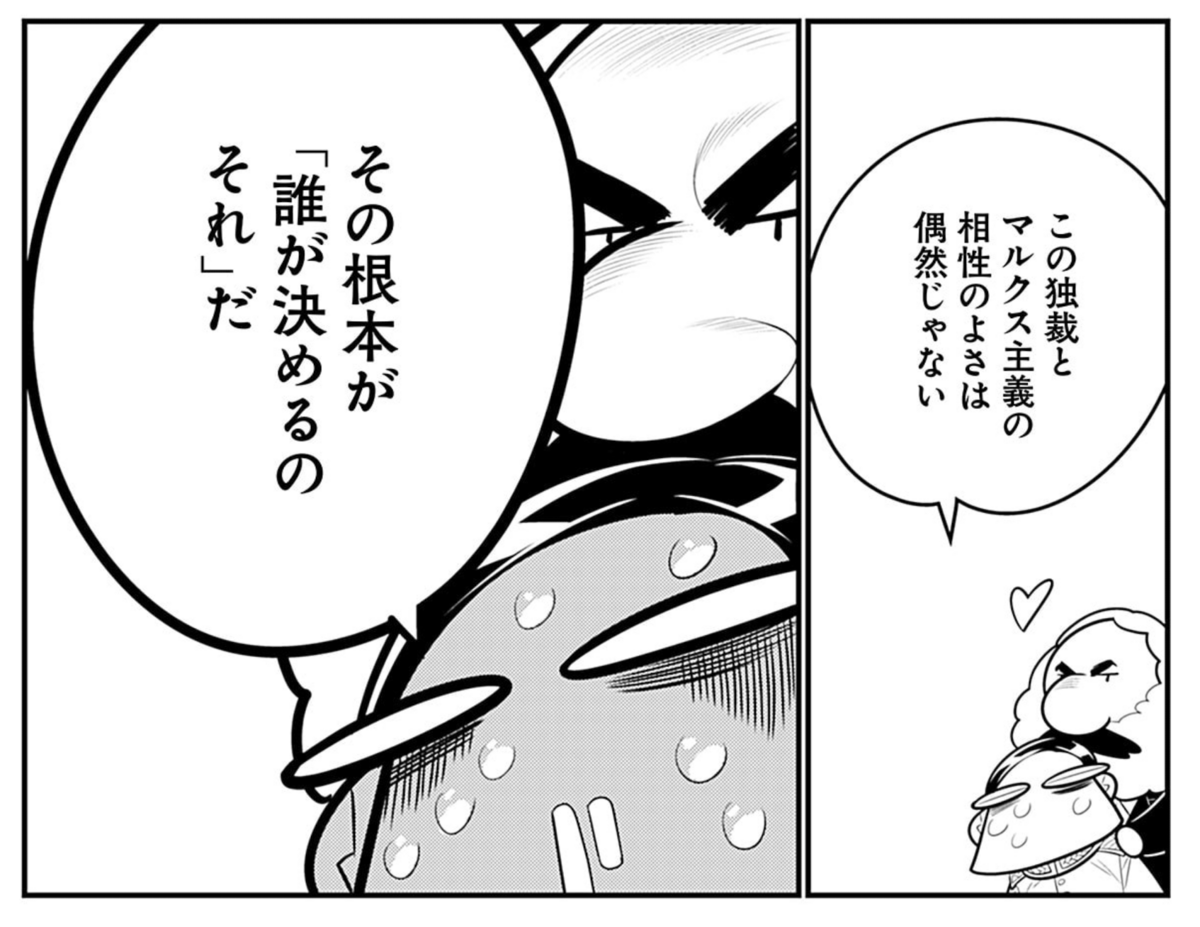

逆資本論で井上純一は「軍事政権であろうと文民独裁であろうと、現代における独裁にはマルクス主義が関わっているのが現実」と指摘した上で、

と述べている。共産主義ではある種の「価値の決定」を政府がすることになるので、そこに権力が集中して独裁化しやすいというわけだ。

「良い社会」の話に戻そう。「良い社会」とはどんな社会だと思うだろうか。

そんなものは人によって違うに決まってるのである。ある人は自由を求めるし、ある人は制約を求めるだろう。それをどちらかに「ただしさ」あるとしてしまえば独裁の道を歩むことになる。だからこそ民主的な手続きで議論の俎上に乗せていくことが重要なのだ。

「良い社会」というのもある種の価値決定だ。その価値を勝手に決めてしまえば、計画経済のような失敗が待っている。価値決定は市場にある程度は任せてないといけないのである。

「歴史の正しい側(the right side of history)にいたい」なんてことを平然と言い放つような人々も見られたものだが、そんなものがあるわけもない。ただしさが事前にわかるなんてことはないというのが共産主義の失敗から学ぶべきことの一つであろう

価値決定を市場に任せる社会は、誰にとっても不満が溜まりやすい。全員の理想を突き合わせた妥協の産物だからだ。その妥協レベルをあげていくことが政治であり社会運動だ。

だが理想というのは実現してしまうとだいたいろくでもないものになる。共産主義国家がそうだったし、カルト教団もそうだろう。誰かの理想はだいたい現実にはろくでもないものなのである。過激なカルトも妥協を繰り返し社会と折り合いをつけていくと、200年くらいでだいぶ普通の宗教になったりもする。

妥協のない理想はあまりにも非現実的なのである。

だから本当に社会を良くしたいのであれば、議会なりなんなりで議論の俎上にどうにか乗せるために選挙に出たり政治家にロビー活動したりしていくのが王道である。それ以前に、実際に小さな社会活動を始めるのもいい。

本を読むのは「正解」を学ぶためではない。自分の理想はどこにあり、どこを妥協していくのかを自ら考えるためである。そこにも「ただしさ」はない。理想も妥協もどこまでも自分自身のものだからだ。

考え続けよう。今日の自分にとって、なにが理想なのか、なにを妥協すべきなのか。ひとしく滅びが与えられるその日まで、我々は考え続けねばならないのである。

岩波書店の新しい社会学シリーズは、まさにそういう「考え続けるため」の本になろうとしてるのだろうというのを感じ取れる声明文が公開されている。期待したいところである。